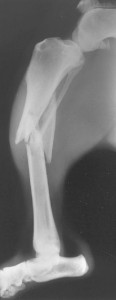

Fracture spiroïde comminutive diaphysaire du tiers distal

24 janvier, 2010

J’ai quelques bons souvenirs de mes stages de Traumato.

C’est pourtant un condensé incroyable de tout ce que je hais dans la médecine.

C’est pourtant ce qui m’a appris ce que je ne voulais pas faire dans la vie.

C’est pourtant là qu’on trouve les plus merveilleux chiiii-ruuuuuur-gieeeeeeens.

Tout y est. Vraiment. Les poils apparents sous le V du pyjama de bloc, la chaîne en or, les blagues machos pas drôles et les rires gras, la négligence totale de la drôle de boule accrochée au torse qui émet des sons là-haut, loin loin au dessus de la jambe.

Du chiiii-ruuuuur-gieeeeen dans toute sa splendeur.

Moi je dis, quand la réalité colle à ce point au stéréotype, ce n’est plus un stéréotype.

Et pourtant, j’ai fait 3 stages de traumato, dont deux semi-volontairement, ce qui revient à peu près au même qu’un tout entier de mon plein gré, et j’en ai de bons souvenirs.

Bon souvenir d’avoir appris à faire mes premiers noeuds de chirurgien autour du goulot d’une bouteille de vodka, avec tous les fils qu’on avait pu récupérer au bloc, un soir où j’avais eu l’honneur extrême d’être invité par mon externe à une soirée chez lui avec rien que des externes sauf moi, petite inter-P1-P2. Et mine de rien aujourd’hui, pour attacher le lien des sacs poubelle d’une seule main, alors que de l’autre on est toute occupée à empêcher le sac de se casser la gueule et le tournicoti du haut de se dérouler, ça reste vachement utile.

Bon souvenir de ma découverte à la fois déçue et émerveillée, que la traumato, ça a l’air prodigieux comme ça à première vue, mais c’est rien que des choses qu’on PEUT comprendre, nous, humains. C’est jamais rien que de la mécanique. C’est cassé ? Bin on colle, on soude, on y met une vis. On donne des coups de marteaux avec un marteau, on perce avec une perceuse, on colle avec de la colle.

Une fois, on s’est occupé du coude d’un monsieur qui s’était vautré en scooter. La phrase est à prendre dans son sens le plus pur, on s’est occupé de son coude. A savoir que le coude avait explosé en plein de morceaux, et que c’était un foutoir pas possible. On n’y comprenait rien, y en avait dans tous les sens.

Alors on a sorti le coude, morceau après morceau, et on a posé les morceaux sur la table d’à côté. On était trois assis autour de la table, à deux bons mètres du champ opératoire et du propriétaire du coude. On se serait tenu le menton entre les mains si on avait été dans un épisode d’Urgences, quand les gars feuillettent le dossier du malade avec leurs gants stériles. Ils ont pas encore intégré l’ibode obèse qui vous crie dessus que tu t’es salie et que maintenant tu sors ! , dans Urgences.

– Tourne le, ce bout-là, pour voir ? Regarde, c’est pas un bout de trochlée ?

– Mmmm, attends, et si je tourne celui là, et que je le mets là, à la place de l’autre ?

De temps en temps, un autre chir passait du bloc d’à côté, et il y allait de sa petite suggestion, penché au dessus de nos épaules : « Essaie voir en mettant ce bout là au milieu ? »

A la fin, on a fini le puzzle, on a tout vissé sur la table pour refaire un semblant de coude, on a réveillé l’anesthésiste et on a remis le coude à sa place de coude. On a vissé aux os qui restaient encore à l’intérieur du monsieur, et on a refermé.

Mais mon meilleur souvenir de traumato, c’est sans doute parce que j’ai une sensibilité exacerbée à l’humour absurde et au comique de répétition.

La même scène, à chaque fois, et chaque fois ça me faisait marrer. De préférence quand il y avait un public attentif suspendu à nos lèvres.

Un gars s’était vautré en scooter (on voit préférentiellement des gars qui se sont vautrés en scooter, en traumato), on était un belle rangée de blouses blanches avec nos 10 ans d’études et nos 150 de QI à examiner la radio avec attention, et avec cette fois vraiment le menton entre les doigts, pendant 5 bonnes minutes de silence, dans un moment de réflexion totale.

On regardait ça, en faisant « Mmmmmmm…… »

Et puis quand le suspens était à son comble, quand tout le monde attendait le verdict du chirurgien, il hochait la tête, et il faisait :

« Mmm…. C’est cassé. »

Bin ça me fait encore marrer.

AVH

22 février, 2009

Comme tous les étudiants en médecine de France, j’ai passé beaucoup de temps aux urgences. Peut-être même plus que la moyenne d’entre eux, parce que j’aimais vraiment bien ça. Entre les stages d’externat, les stages d’internat et les gardes, j’ai vu pas mal de services.

Parmi les nombreux points communs de tous les services d’urgences, il y a les gars-bourrés.

Et, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez moi partager avec vous la fine analyse que, dans ma grande sagacité, j’en ai faite.

Préambule :

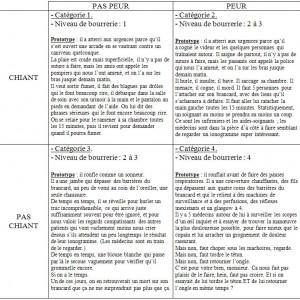

Il y a, pour résumer outrageusement, quatre grandes catégories de gars-bourrés aux urgences, selon deux critères majeurs : ceux qui font peur (ou pas) et ceux qui sont chiants (ou pas).

Pour nous faire plaisir, rangeons les dans de jolies petites cases :

Dans l’usage, la catégorie 4 est rare.

A vue de nez, je dirais que la distribution de gars-bourrés, dans un service d’urgences traditionnel, ressemble à :

– 80% de C1 – C3

– 15% de C2

– 5% de C4

Les gars-bourrés peuvent se ranger dans quatre endroits distincts :

– les chambres normales

– les « chambres de dégrisement » (Ca ressemble à une chambre normale, sauf que c’est raisonnablement à portée de la salle où s’affairent les blouses blanches, qu’il n’y a pas d’ordinateur, pas de table, pas de chaise et des liens attachés d’avance au brancard)

– le couloir

– le box de réa

Nous voyons vite que les chambres de dégrisement sont réservées aux catégories 2, alors que le box de réa est l’apanage des catégories 4.

Un soigneux ballet est ensuite orchestré, fonction de la nuit, de la place, et du nombre de gars bourrés.

Un C1 pourra être rangé dans une chambre de dégrisement, s’il y a de la place, parce qu’on craint son passage en C2. Si sur ces entrefaites arrive un autenthique C2, on passera le C1 en chambre pour laisser sa place au C2.

Le couloir est traditionnellement réservé aux C3 et aux nuits chargées.

Un même gars-bourré peut bien sûr nous être livré sous différentes formes, et changer de catégorie à mesure que la nuit avance.

Le classique C1 -> C2 -> C3 -> C4 est rarement observé.

Le plus souvent, le cycle est simplifié en C1 -> C3 ou C2 -> C3.

La possibilité d’un C3 -> C2 est toujours à craindre, surtout si le C3 avait été diagnostiqué trop hâtivement et entreposé dans le couloir, entre un brave j’ai-tordu-ma-cheville et une naïve j’ai-perdu-mon-tampon, qu’on ne reverra pas aux urgences de sitôt.

Les situations rencontrées peuvent donc revêtir une grande variété, malgré une base de départ simple et bien codifiée.

L’histoire que je voudrais essayer de raconter est celle du passage de C1 en C2.

Histoire :

Je vais essayer d’illustrer mon propos avec un exemple. Le choix est vaste, l’histoire se répète et les exemples sont nombreux. Prenons une C1 au hasard.

Une C1 nous est aménée par les pompiers.

La soirée et le début de nuit ont été lourds, les box sont pleins. Son arrivée imminente nous est annoncée par un coup de fil, et commentée de lourds soupirs de l’équipe soignante.

Putain, encore une. Bon, on va mettre le C1 de la 7 dans le couloir, maitenant qu’il a viré C3, et on la mettra à sa place en chambre de dégrisement.

La C1 est bien connue du service, elle y est passée souvent, toujours dans les mêmes circonstances.

Figurez-vous que la C1 s’appelle Mme Torchet. C’est délicieusement cynique.

Mme Torchet a 45 ans, dont 45 de vie triste.

Elle a enchaîné les merdes et les coups du sort dans un outrage permanent aux lois de la statistique. Toutes les merdes qui peuvent arriver à quelqu’un, croyez bien qu’elle les a connues.

Aujourd’hui, elle a des enfants, un mort et d’autres qu’elle ne voit plus, quelques hommes qui sont partis, un boulot qu’elle a perdu. Elle habite 2 mois chez une amie, un mois à la rue, puis deux mois chez un type qu’elle a croisé et qui voulait bien l’héberger en échange de vagin. Elle fait ce qu’elle peut le long de sa vie, et, régulièrement, elle boit un peu plus que d’habitude et elle finit aux urgences du coin. Encore.

Elle arrive en sentant l’alcool et en pleurant entre deux fous-rires, à moitié nue sur la chaise roulante poussée par le brave pompier.

Motif de détresse sur la feuille des pompiers : « Une femme de 45 ans est sur le trottoir «

C’est un infirmier que j’aime plutôt bien qui fait l’entrée.

Un type qui bosse relativement bien, qui est plutôt sympa avec les externes, un peu déconneur, qui fait des blagues un peu lourdingues mais rigolotes quand même de temps à autres. Qu’on préfère voir, quand on arrive pour sa garde, que la pimbêche coupée au carré qui râle parce qu’il y a encore quelqu’un qui a mis le kit de suture dans la mauvaise boîte pour la désinfection.

– Allez ma ptite dame, qu’il dit en récupérant la chaise roulante, c’est reparti pour un tour.

Il l’amène dans le box 7, la chambre de dégrisement dont la porte donne directement sur la salle des soignants.

Il la déshabille la porte ouverte, il lui colle une blouse qui ferme dans le dos et qu’il ne boutonne pas.

– Allez, on se couche, maintenant, qu’il dit, le médecin va venir vous voir.

Il sort, et, la porte encore entrouverte, il dit « Roh putain mais elle pue mais grave ».

Il entasse ses affaires en grimaçant dans un grand sac qu’on lui remettra demain matin au moment de partir. Il en fait l’inventaire, et il le note sur la feuille qui va bien. 1 T.shir 1 pull 2 chaussettes 1 chaussure 1 portefeuille 7,50 euros.

Le médecin qui va venir la voir, c’est moi.

J’y vais surtout pour vérifier qu’on n’est pas au bord de la C4, et pour dire de mettre quelque chose dans l’observ.

J’essaie de l’amadouer.

Et j’ai l’impression d’y arriver un peu.

Sans doute beaucoup mieux qu’en vrai, certes. Sans doute un peu naïvement.

En tout cas, je l’appelle par son nom, je la laisse finir une phrase complète sans la couper, au moins une fois sur deux, j’essaie d’avoir des gestes doux, j’essaie de la traiter en Mme Torchet et pas en C1.

Pour la clope qu’elle me réclame depuis que je suis rentrée dans sa chambre, je négocie. J’explique les vraies raisons pour lesquelles on ne peut pas là tout de suite, pour laquelle on ne pourra pas autant qu’elle le voudrait, je donne un vrai délai dans lequel je m’engage à venir l’accompagner, une seule fois, j’explique ce que je crois qu’il va vraiment se passer si elle continue à réclamer toutes les cinq minutes quand je serai partie, et que je n’ai pas envie qu’il se passe. Je lui dit qu’elle a tout à gagner à rester calme en attendant que je tienne ma promesse et que je l’accompagne pour une vrai clope. Qu’elle en aura une, si elle me fait confiance, et que si elle en réclame dix en hurlant, tout porte à croire qu’elle n’en aura pas et qu’elle finira attachée au brancard.

Carotte et bâton, dont je ne suis pas très fière, mais qui ont le mérite d’être strictement vrais.

Naïvement, j’ai l’impression que ça a marché.

« D’accord, d’accord », elle me dit.

Evidemment, ça tient quinze minutes, mais on ne pourra pas me retirer que ça a tenu quinze minutes.

Elle se remet à réclamer. Sa clope surtout, mais aussi un coup de fil, sortir, rentrer chez elle.

Elle reste sur son lit, mais elle appelle.

On ne lui répond pas, on ne la regarde pas. Personne ne lui parle.

Quand elle demande qu’on l’accompagne pisser, l’infirmier soupire, se lève et dépose un bassin au coin de sa chambre. Chambre qui donne directement sur la salle de soins, avec des fenêtres, pas de draps, une blouse mal fermée et un bassin posé au sol.

Curieusement, elle ne pisse pas. Elle continue à appeler, de plus en plus souvent à mesure qu’on ne lui répond pas.

La septième fois, l’infirmier crie, depuis sa chaise :

– Bon ça suffit, hein, on n’est pas à l’hôtel ! Elle se prend pour qui, elle ?

La huitième fois, il ne dit rien, se lève, va jusqu’au box, ferme la porte, tourne le verrou.

Elle tape à la porte, elle demande pourquoi on a fermé.

– Va te coucher, princesse ! crie l’infirmier à travers la porte, avant d’aller se rasseoir devant son PC.

Elle tape plus fort.

Elle se met à crier.

Il revient, tourne le verrou, entre dans la chambre, la saisit par les deux bras.

– Bon maintenant tu te calmes ! Tu la fermes !

Il l’assied de force sur le lit, sort de la chambre, prend son collègue à témoin : « Putain mais elle cherche ou quoi la pétasse, là ».

La pétasse se met à hurler : « Connard ! Fils de pute ! Est-ce que je t’ai insulté, moi ? Laissez moi sortir ! »

L’infirmier regarde ses collègues.

Hochement de tête.

Ils sont cinq, ils se lèvent, ils entrent dans la chambre.

Sans dire un mot, ils la saisissent, il la tirent vers le lit, ils la couchent.

Elle se débat, elle hurle, elle griffe.

« Putain !! », dira le griffé.

On la couche, un sur les bras, un sur les épaules, un à chaque jambe, un qui noue les liens, une idiote arrivée sur le tard qui lui maintient la tête inutilement et qui n’aide pas beaucoup.

Frissons dans l’assemblée.

Elle restera attachée à son lit, hurlant, bavant, pleine de soubresauts de rage, essayant de défaire ses liens.

De temps à autres, une blouse blanche passera la tête de sa porte toujours verrouillée pour réclamer en hurlant le silence.

On parlera d’elle jusqu’à la fin de la nuit, dans la salle d’à côté, en soupirant, en se prenant à témoin (« T’as vu, elle m’a griffé la salope ! » « Moi j’ai failli me prendre un coup de boule ! »), en maudissant son boulot de merde, en maudissant les médecins qui sont restés au chaud derrière leur ionogramme, en pouffant sur l’externe, qui, au milieu de la cohue, faisait semblant de lui tenir la tête et lui caressait la joue en chuchotant « Calmez vous Mme Torchet, s’il vous plait, calmez vous. Là, là, ça va aller… »

Et probablement que mes beaux discours de confiance mutuelle et de contrat de clopes étaient perdus d’avance.

Probablement que j’étais idiote, à caresser la joue d’une furie parce que je ne savais pas quoi faire d’autre.

Probablement que je ne sais pas ce que c’est, d’être seul au front, une nuit sur deux, avec les mêmes histoires qui reviennent et les médecins qui font semblant de ne pas voir.

Probablement que je ne sais pas l’épuisement qui s’accumule.

Mais on ne m’ôtera pas de la tête que cette femme n’aurait pas viré C2 si on ne l’avait pas aidée.

A force de petites humiliations, à force de petits mots glissés assez forts pour être entendus, à force d’espoir malsain de déclencher la tempête, pour pouvoir jouer de ses beaux muscles, avoir quelque chose à raconter à l’équipe de relève, être un homme, mettre quelques coups à la pauvre ivrogne et être plus tranquilles une fois les liens attachés.

Et ça, c’est pas pour dire, mais c’est pas loin de la perversion.

Accroche toi au pinceau.

18 février, 2009

Laissez-moi vous raconter un de mes premiers orgasmes médicaux.

Et je ne dis pas ça seulement pour faire plaisir à Google.

Les « visites de CHU » commencent à faire figure d’images d’Épinal.

On les lit partout, depuis des années, et on les connaît maintenant par cœur : le cortège idiot de blouses blanches, qui farandole de chambre en chambre, fait irruption au chevet d’un patient qu’on n’a pas prévenu et qui avait naïvement planifié de passer les quelques prochaines minutes à se gratter les couilles, s’amasse autour de lui sans le saluer, pour parler de lui devant lui et à d’autres.

Bref, des grandes visites à ce point grotesques et odieuses, je n’en ai pas connues TANT que ça.

C’est peut-être bon signe, c’est peut-être que ce n’est plus si fréquent ; qui sait…

Bref, pas tant que ça mais quand même.

Au moins dans deux stages.

Dont un, douce ironie, dans un service de psychiatrie.

Parce que décidément ce stage était très ironique, et en même temps tout à fait navrant de stéréotypes idiots, on rajoutera que le chef de service était fou.

Oui, pardon, je vous sors le coup de la visite-chenille et du psychiatre fou. C’est éculé, je sais, mais je n’y peux pas grand-chose.

Le chef était fou, donc.

Un très gentil fou, aux cheveux blancs et naturellement hirsutes, complètement dans la lune.

Parfaitement imperméable à l’humour et au second degré, qu’il ne comprenait pas, et incapable de vous regarder dans les yeux en vous parlant.

Moi, déjà, quand un patient n’est pas capable de soutenir mon regard, je tique. Si j’étais patiente et que mon psychiatre était infichu de me regarder dans les yeux, inutile de souligner à quel point je partirais en courant.

Bref, un grand type aux cheveux blancs, qui regardait ailleurs en vous parlant, et qui enchaînait ses mots d’une voix trop lente et trop douce, parsemée de tics de langage : Heu… Mmmm… Oui, bien sûr, bien sûr… Mmm… Bien sûr…

Le gars qui fait pas tout à fait ancré dans la réalité, quoi.

Parfait pour les congrès et parfait pour les cours en amphithéâtre à la fac. C’était juste un peu ballot qu’il exerce avec de vrais patients.

Jamais dans le service (naturellement, il était quelque part dans ses bouquins, puisque je ne vous épargnerai aucune platitude), sauf un mercredi sur deux, pour le grand tour du mercredi.

Et là, jouez hautbois résonnez musettes, on ne faisait pas les choses à moitié.

La plus stéréotypée des visites stéréotypées, dans toute sa splendeur.

Avec la cerise supplémentaire d’un patron fou, qui parlait à des fous sans jamais leur répondre et sans jamais les regarder.

Là, pour le coup, on avait VRAIMENT l’impression d’être au zoo.

Les gens lui racontaient leurs histoires (je n’ai même jamais bien compris pourquoi ils lui racontaient des trucs, étant donné qu’il donnait l’impression de regarder à travers eux quelque chose de bien plus intéressant loin derrière, et d’écouter à peu près de la même façon…), lui avait les mains jointes, les yeux far far away, et il hochait la tête en disant « Mmm, mmm, bien sûr, bien sûr ».

Des fois, quand le patient était complètement délirant, ça donnait des trucs rigolos.

– Je crois que mes médicaments sont empoisonnés par les infirmiers.

– Mmm, oui, bien sûr.

Mais revenons à mon orgasme.

C’est une des patientes du service qui me l’a donné.

La quarantaine, schizophrène, plutôt pas si mal équilibrée. Assez mal pour être hospitalisée, certes, mais pas du tout délirante. Elle était enceinte d’environ 7 mois, et l’un des enjeux de l’hospitalisation était de déterminer s’il allait falloir placer son enfant ou non.

Nous sommes arrivés dans sa chambre par un beau mercredi matin.

Stupeur, elle n’y était pas.

L’infirmière s’est confondue en excuses, a dit qu’elle avait dû aller boire un café alors qu’on lui avait pourtant bien dit que c’était mercredi, est partie la chercher en courant.

Le grand patron qui attend la patiente, premier pas vers le monde à l’envers.

Ce délai inattendu nous a permis, une fois n’est pas coutume, de tous rentrer dans la chambre, et de nous y aligner sagement. Comme la chambre était petite et que nous étions nombreux, nous en avons couvert presque tout le périmètre, coudes à coudes, en bons petits soldats-oignons. Grand côté, petit côté, grand côté.

Restait le petit côté de la porte, que la patiente a fini par franchir, talonnée par l’infirmière.

Elle s’est immobilisée une seconde sur le seuil, devant le spectacle du grand U blanc qui l’attendait dans un silence religieux.

Elle a lentement jeté un regard circulaire sur nous.

Elle a eu un tout petit sourire en coin, et elle s’est mise en mouvement. Elle s’est approchée du grand type qui faisait office d’extrémité du U, a tendu une main décidée vers lui, en disant : « Bonjour. Je suis Madame Compté. »

Bien obligé de lui serrer la main, l’autre en face. Et de bredouiller un bonjour hâtif. (Il ne s’est pas présenté, quand même, l’indécence a ses limites.)

Et elle a commencé à faire le tour du U. En prenant son temps. Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Bonjour, poignée de mains. Bonjour, poignée de mains. Bonjour, poignée de mains. Vous êtes venus me voir ? Voyons-nous !

Nous étions une vingtaine, autant vous dire que ça a pris du temps.

Estomaquée, l’assemblée. Estomaquée et silencieuse, de plus en plus gênée au fur et à mesure des cérémonieuses salutations. Cinq longues, incongrues et savoureuses minutes de revanche.

On n’allait pas quand même l’engueuler de nous obliger à perdre notre temps à lui dire bonjour.

On ne pouvait pas dire une chose pareille.

Pourtant, c’était sur tous les visages : « Ça ne se fait pas de dire bonjour aux gens ! Vous êtes folle ! Pour qui vous prenez-vous !? ».

Mais le dire à voix haute aurait été un aveu.

L’absurde, quand il est trop honteux, ne peut être que tu.

Alors, les gens s’étaient inclinés. La tête basse, ils avaient serré cette main. Tous. En marmonnant bonjour. Le grand patron itou.

Quand la réalité est devenue trop folle, une leçon de normalité donnée par une schizophrène, ça n’a pas de prix.

Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière…

E(x)ternellement, votre très humble et très dévoué serviteur

16 février, 2009

Au tout début de l’externat, en troisième année, je crois, on ne choisit pas ses lieux de stages.

Plus tard, si, on les choisit. Plus ou moins. J’y reviendrai.

Mais en troisième année, on nous les impose. Ils font un semblant de tirage au sort, j’imagine, et ils nous envoient une petite feuille avec un tableau à quatre lignes, avec les quatre services où on sera à mi-temps pendant deux mois.

Moi, sur la troisième ligne du tableau, j’avais un stage de radiologie.

Dont je me souviens confusément, un peu comme d’un rêve.

Le service de radio était au sous-sol de l’hôpital. Il venait d’être rénové, et c’était une enfilade de larges couloirs blancs, éclairés au néon, avec de lourdes portes blanches toutes pareilles qui se devinaient, blanc sur blanc, de chaque côté, et, de temps à autres, de grandes portes battantes bleues, qui permettaient de passer dans un autre couloir, identique au précédent.

Moi et mon sens de l’orientation légendaire, d’emblée, nous avons eu l’impression d’être les deux souris d’une espèce de jeu vidéo sadique.

Toutes les portes étaient semblables, toutes les portes étaient fermées, et surtout, tous les couloirs étaient déserts. Tout le temps.

De temps en temps, on avait quand même une indication sur une porte. « Scanner », par exemple. Restait à savoir si c’était la salle où rentraient les patients, la salle où rentraient les médecins, ou la salle où on regardait les clichés.

De temps en temps, il y avait un néon rouge qui s’allumait au dessus de certaines portes. Je n’ai jamais bien su pourquoi. Je m’imaginais vaguement que ça se bombardait de rayons dangereux à l’intérieur et qu’il ne fallait pas rentrer, sous peine d’explosion de la salle ou de contamination du personnel.

On m’a mollement accueillie le premier matin. On m’a montré le bureau des externes et des internes, on m’a dit qu’il fallait être là à 9h le matin, on m’a dit que pour aujourd’hui, je pouvais rentrer chez moi et que le stage commencerait demain.

« On », je crois que c’était une secrétaire. Ou une femme de ménage. Peut-être autre chose.

Je crois avoir plus ou moins demandé comment s’organisaient les choses, ce que je devais faire et qui je devais aller voir. On m’a plus ou moins répondu que les choses ne s’organisaient pas, que je pouvais aller où je voulais et demander aux gens de me montrer ce qu’ils voulaient. On ne m’a présenté personne, et on ne m’a présentée à personne.

Le lendemain matin, je suis arrivée à 9h, je suis allée dans le bureau des externes, et puis j’ai attendu un peu, et puis personne n’est venu.

Au bout d’une demi-heure, je suis sortie.

Portes blanches, portes blanches, portes blanches, néon rouge, portes blanches, porte bleue.

J’ai inspiré un grand coup, j’ai cogné à une porte au hasard, celle où c’était marqué « Scanner ». Je suis entrée dans une pièce et quatre ou cinq personnes derrière une console se sont retournées pour me fixer d’un oeil rond.

J’ai bredouillé que j’étais l’externe, et que, heu, bon, est ce que par hasard je pouvais ou me rendre utile ou rester là pour voir ce qui se passait.

Un des types s’est dévoué, au soulagement visible des quatre autres, pour m’expliquer qu’il n’y voyait pas personnellement d’inconvénient, mais qu’il n’y avait pas de médecin pour le moment, et qu’il n’y avait rien à me montrer ici.

J’ai dit merci, pardon, je suis ressortie.

Couloir.

Il m’a fallu pas mal de courage et cinq bonnes minutes pour cogner à une autre porte, qui est restée close.

Puis dix bonnes minutes pour la suivante. On m’a demandé qui j’étais, j’ai ré-expliqué que j’étais l’externe. On m’a demandé qui devait s’occuper de moi, j’ai dit que j’en avais pas la moindre idée. On m’a dit qu’on ne savait pas non plus, mais que là, on ne pouvait pas.

Ca a été la dernière porte de cette matinée là.

En troisième année, il était monnaie courante pour les externes de sécher les stages. Soit un jour sur deux, soit deux sur trois, parfois tout le temps. Ca arrivait souvent.

Moi, je n’ai jamais été très forte pour ça, et je n’ai pas su m’y résoudre.

Tous les matins, je suis arrivée à 09h.

Au début, j’ai continué à essayer de me faire voir, de trouver quelqu’un, de parler à des gens. Ca n’a jamais fonctionné, et je m’en sentais coupable. J’avais l’impression de ne pas faire beaucoup d’efforts, et de mériter mon sort.

Au bout d’un moment, j’arrivais à 09h, et je n’essayais plus de frapper aux portes. J’errais dans les couloirs, je marchais au hasard, noyée dans ma blouse mal taillée et l’air sans doute complètement hagard, au cas où je finirais par croiser quelqu’un qui aurait eu une idée de ma fonction et de mon existence.

Au bout d’un moment, j’arrivais à 09h, et je n’essayais plus du tout. J’allais dans la salle de détente (vide, aussi), je bouquinais les Voici qui traînaient, et je repartais à 11h30.

Trois fois, sur le stage, on s’est occupé de moi.

La première fois, je ne sais plus très bien comment, j’ai réussi à rentrer en contact avec un interne, qui a accepté de me traîner. J’ai passé la matinée à regarder sa nuque qui regardait des radios.

La deuxième fois, une femme m’a proposé de l’accompagner pour la matinée d’échographie (qui était-elle ??), mais pour finir, ça commençait par une PBH (une biopsie du foie, un truc un peu compliqué…) et ça ne s’arrangeait pas bien, alors on a reporté à une prochaine fois.

La troisième fois, j’ai croisé un médecin, un vrai, avec une blouse et tout, qui s’est vraiment occupé de moi. C’était un vacataire, qui venait une fois par semaine. Il interprétait les scanners du jour, et il m’a montré des choses, avec son doigt, en me disant ce que c’était, avec sa bouche. J’ai appris à reconnaître les surrénales et le pancréas sur un scanner abdo, j’ai appris à localiser l’aorte et à la différencier des autres vaisseaux du coin.

A un moment, il s’est penché sur le scann abdo d’une pancréatite.

Il m’a parlé des signes cliniques de pancréatite, il m’a appris que le dosage de l’amylase ne sert à rien.

Le scanner n’était pas brillant, il y avait des coulées de nécrose partout, et, en matière de pancréatite, c’était à peu près ce qu’on pouvait faire de pire.

Il m’a tout montré, du bout de son stylo. Il a parlé dans son magnétophone de poche de stade E, de coulées, d’hyper et d’hypodensités. Puis, il a éteint son magnétophone, il s’est tourné vers moi, il a dit « Ce type sera sans doute mort d’ici quatre ou cinq jours », et il a installé les clichés du patient suivant sur le négato.

Ca m’a abasourdie.

Ce type venait de prévoir la mort d’un autre type, comme ça, en regardant des images noires et blanches de l’intérieur de son bide, et sans savoir rien de lui.

Il y avait un homme, quelque part au dessus de ma tête, dans les étages de l’hôpital, qui allait bientôt mourir, et un médecin venait de le dire à une fille à couettes qui passait par là, sous prétexte de sa blouse presque blanche.

Il ne savait pas son nom, pas son âge, pas sa vie. Il ne savait pas depuis combien de temps il avait mal, s’il buvait beaucoup, si c’était un bon gars ou pas, s’il avait une femme ou des enfants, s’ils savaient. Et dans cinq jours, il n’allait pas savoir si le type était effectivement mort ou pas.

Ca m’a paru énorme, fou, impudique et honteux, de savoir d’un homme qu’il allait mourir sans connaître la couleur de ses cheveux.

Je crois que j’ai séché un jour ou deux, quand même, sur la toute fin.

Parce que ça devenait vraiment trop absurde de me pointer à 09h tapante pour lire Voici.

A la fin du stage, il a fallu aller « me faire valider » : le chef de service doit noter l’étudiant, mettre des petites croix dans les colonnes A (très bien) à E (insuffisant), valider ou non le stage (la non-validation était exceptionnelle. Pour ne pas être validé, il fallait vraiment avoir hurlé « Effroyable connard ! » à son chef de service, et avoir couché avec sa femme dans la foulée), signer et tamponner.

J’ai donc rencontré mon chef de service, le dernier jour de mon stage.

J’ai demandé à le voir, j’ai insisté, j’ai brandi mon papier avec imploration, et, comme c’était marqué : « signature du chef de service » en bas à gauche, on m’a menée à lui.

Je lui ai dit bonjour, pardon, je viens pour ma validation de stage s’il vous plaît.

« Mais qui êtes-vous ? », il m’a dit.

« Je suis votre externe, monsieur », j’ai répondu.

Il a eu l’air un peu surpris.

« Mais, depuis combien de temps ? »

« Depuis deux mois, monsieur ».

Il a froncé les sourcils.

« Je ne vous ai pas vue beaucoup ! »

J’ai dit : « Je ne vous ai pas vu beaucoup non plus, monsieur ».

Un médecin assis plus loin dans la pièce a pouffé, le visage de mon chef de service a viré furibond.

Je n’avais même pas tellement l’impression d’avoir dit une insolence. J’avais énoncé un fait. D’ailleurs, je ne l’avais pas dit sur le ton de la bravade. Pas du tout.

J’avais continué sur mon petit ton de souris. Presque, je lui collais une révérence à la fin de ma phrase.

Il a begayé quelques mots, à moitié étouffé de fureur et de stupéfaction, il a coché des « C » partout, et il a signé mon bout de papier.

J’ai ré-entendu parler de ça dans les semaines qui ont suivi.

Ca avait circulé. Beaucoup.

Sans même que je m’en rende vraiment compte, ça a été le coup d’éclat de mon externat.

Pour un compte-rendu d'hospitalisation, tapez 1

13 février, 2009

Quand j’étais externe en gynéco, avec mes copains externes, forcément, on se cognait les comptes-rendus d’hospitalisation des suites de couches.

Les « suites de couches », c’est seulement le nom barbare de la face connue de la maternité : c’est le service où on passe quelques jours après la naissance, en attendant de rentrer à la maison.

Nous, on y passait quelques semaines sur les trois mois de stage, et ce n’était globalement pas les semaines préférées des étudiants.

J’ai toujours beaucoup aimé l’obstétrique, mais bon, les suites de couches, pour un externe, c’était pas le service le plus passionnant.

On voyait les mamans deux minutes le temps de palpouiller les mollets pour voir si y avait pas de phlébite et de palpouiller l’utérus pour voir si il reprenait bien sa place.

On tamponnait des ordonnances pour la pilule et pour la kiné périnéale.

Les trucs qui auraient pu être un peu intéressants, qui auraient pu un peu servir, genre « Comment ça se passe un allaitement ? », on laissait ça aux sages-femmes.

Nous, on s’intéressait aux seins quand il y avait un problème.

Comme ça, plus tard, on pourrait dire à nos patientes : « Bon, j’ai aucun conseil à vous donner pour l’allaitement, alors vous allez vous démerder, mais si un jour y a du pus vous pouvez m’appeler ».

Une fois, et je vous jure que c’est vrai, je m’étais fait vertement engueuler par l’interne parce que, en rentrant dans la chambre d’une maman, je m’étais penchée sur le berceau du bébé, j’avais dit un truc hautement intrusif et hautement orginal du genre « Oh qu’il est mignon » et j’avais demandé son nom.

Ca m’avait valu l’engueulade du siècle. « On ne regarde pas les bébés !!!! »

Ah, pardon.

Heu, pourquoi ?

« Parce qu’on n’est pas là pour ça, les mères ne le supportent pas !!! »

Ah, pardon.

La consigne était donc, officielle et nette : ignorer les bébés.

Fallait poser les questions de la liste : « Fièvre ? Pipi ? Caca ? Cicatrice ? Saignements ? » et sortir de la chambre.

C’était propre.

Mais je m’égare.

J’avais prévu de raconter les comptes-rendus d’hospitalisation, c’est sorti tout seul.

Donc, on se cognait les comptes-rendus d’hospitalisation.

Mais pour nous aider, on avait un super logiciel de saisie, avec des petites cases, des trucs à cocher ou à décocher, et des chiffres à saisir.

Huit clics, une dizaine de numéros, impression.

C’était magique, et en quelques minutes à peine on obtenait :

Madame Micheline Bouchez, deuxième geste primipare, toxo + rubéole + groupe A+

A accouché le 18/03/2002 au terme de 38,5 semaines d’aménorrhée.

Accouchement spontané par voie basse sous péridurale, avec épisiotomie.

L’accouchement a permis la naissance d’un enfant de sexe masculin, Théo.

Poids 3,250 kilo Taille 52 cm

Apgar 10/10

Les suites de couches ont été favorables et ont consisté en : soins locaux de la cicatrice, allaitement maternel.

Madame Bouchez est sortie le 23/03/2002 avec comme traitement : Cerazette Kiné abdominale Kiné périnéale.

Magique.

Sauf pour Madame Pauline Serment et toutes les autres, qui recevaient chez elles, dans une jolie enveloppe de l’hôpital :

Madame Pauline Serment, primigeste primipare, toxo – rubéole + groupe B+

A accouché le 07/04/2002 au terme de 37 semaines d’aménorrhée.

Accouchement déclenché, par voie basse, avec déchirure.

L’accouchement a permis la naissance d’un enfant de sexe féminin, Léa.

Poids 2,850 kilo Taille 50 cm

Apgar 0/0

Les suites de couches ont été défavorables et ont consisté en : décès de l’enfant, soins locaux de la cicatrice, allaitement artificiel.

Madame Serment est sortie le 12/04/2002 avec comme traitement : Cerazette Kiné abdominale Kiné périnéale.

J’avais dû faire un compte-rendu comme ça.

J’avais demandé comment on insérait du texte libre, comment on pouvait modifier, comment on pouvait fucking virer le « Allaitement artificiel » qui venait se foutre là de façon automatique.

On pouvait pas.

J’avais pris un papier et un crayon.

Et je m’étais fait engueuler parce que c’était une perte de temps.

Psychamnésie

17 janvier, 2009

Je suis toute jeune interne, dans mon tout pourri stage de rhumato.

Je vais voir une patiente qui vient d’arriver pour faire la première évaluation, la première observation du dossier.

Avec ce que j’ai en moi de passion pour les interrogatoires bien menés, avec ce que j’ai en moi de psycho-rigidité de fourmi autiste qui ne vit que pour les petites cases aux coins carrés, luisants et strictement superposables, avec ce que j’ai en moi de fierté et de soif que le monde entier soit irrévocablement au courant de ma perfection, et avec ce que j’ai en moi de haine contre ceux qui daignent atterrir parfois dans le monde des communs pour poser dans un coin du dossier leurs hiéroglyphes grandioses et parfaitement illisibles, donc inutilisables, donc potentiellement dangereux (x___8/i- @ /_ ___°//° –> Od£ signifiant « Allergie à la pénicilline –> Oedème de Quincke », par exemple), avec ce que j’ai en moi de tout ça, disais-je donc avec ce que j’ai en moi de tendresse amusée pour les phrases trop longues, je rédige l’observation parfaite.

Les différents paragraphes et sous-paragraphes sont clairement visibles (les titres des paragraphes sont écrits en majuscules et encadrés, les titres des sous-paragraphes sont en retrait et soulignés), les antécédents sont parfaitement renseignés, l’historique des différents traitements, des différents intervenants, l’histoire de la maladie, les signes négatifs, tout y est.

Dans l’ordre.

Avec les informations pertinentes mises en valeur et un résumé encadré à la fin pour ceux qui n’auraient pas le courage de tout lire.

(Et des fois, j’avoue, quand je me suis trompée (par exemple quand j’ai encadré un sous-titre au lieu de le souligner), je fais comme avec mes cahiers à l’école : je recopie tout plutôt que de m’autoriser une rature.)

(Je déconnais à moitié quand je parlais de psycho-rigidité… J »ai dû sérieusement travailler là-dessus…)

Parce que forcément, les gens trouvaient mes observ trop longues.

Personnellement, je reste convaincue que ce n’était pas du temps perdu, mais du temps investi. On lit l’essentiel si on veut l’essentiel, mais le jour où on cherche une info un peu accessoire qui est devenue importante, bam ! Elle est dans mon observ.

Mes co-internes en gériatrie me bénissaient quand je leur envoyais une patiente des urgences. Mode de vie, coordonnées du médecin traitant et des enfants, rien ne manquait. Je leur économisais une demi-matinée à chercher comment renvoyer la dame chez elle.

Mes co-internes me bénissaient quand ils me succédaient à une garde et qu’ils reprenaient mes dossiers. Non, le patient n’a PAS eu de rectorragies, non, il n’a PAS pris d’AINS, non, ce n’est pas la peine d’aller lui re-demander, je l’ai écrit. Je n’ai pas eu l’occasion souvent de bosser avec des plus-petits-que-moi, je n’ai presque jamais eu d’externes, mais quand j’en ai eus, je les bassinais avec l’importance des signes négatifs.

Les médecins que je remplace, qui, sans doute, me maudissent de temps à autres devant mes pavés, me béniront s’ils ont un jour un procès, quand on trouvera dans le dossier la liste méticuleuse des signes que j’ai cherché sans les trouver, et les raisons pour lesquelles je n’ai pas programmé d’examens complémentaires.

Une belle observ, un bel interrogatoire, parfois, c’est comme une belle démonstration de mathématiques.

Sachant que x, y, z, sachant que NON-p, NON-q, NON-r, la probabilité est forte pour que le diagnostic soit D.

Connaissant la VPP et la VPN de tel ou tel examen complémentaire, la probabilité pour que le diagnostic D soit retenu au sortir de l’examen E rend non pertinent la réalisation de l’examen P…

Bref, ça peut être beau.

Et c’est avec une fierté que je crois toute légitime que je vais ranger l’observ de Mme M. dans son ancien dossier.

Dossier pas si ancien que ça, en fait.

Elle a été hospitalisée chez nous il y a un petit mois, en fait.

Et dans le dossier, il y a une observ.

Avec des cadres, des majuscules et des titres soulignés.

Et oui, bien sûr, strictement les mêmes mots, dans strictement le même ordre.

Photocopie.

Au jeu des sept erreurs, vous n’en auriez trouvé que quatre ou cinq.

Ma psychorigidité a dû oublier de s’appliquer à ma case « mémoire ».

La dame a dû me prendre pour une folle.

Les petits ruisseaux

29 avril, 2008

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Une phrase de ma grand-mère.

Qu’elle me disait souvent, quand je laissais la lumière de la chambre allumée ou que je laissais couler l’eau en me brossant les dents.

Je n’arrive pas à entendre « trou de la sécu » sans penser aux petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je vous livre donc quelques ruisseaux, comme ça, au fil de l’eau. En écartant volontairement tous les ruisseaux fruits d’erreurs individuelles, de médecins mal formés ou trop déformés par la frousse du grand torrent procédurier.

– A l’hôpital, quand vous arrivez, on fait un « bilan d’entrée ». Même si c’est une anomalie d’un « bilan en externe » qui a motivé votre hospitalisation. On a fait un bilan biologique en ville, dans un petit laboratoire ridicule qui fait probablement marcher ses machines à grands coups de hamsters qui tournent dans des petites roues au sous-sol. Le bilan était anormal, on a demandé votre hospitalisation, et on refait le bilan dans le gros beau laboratoire qui brille de l’hôpital. Même 12h après. On ne se méfie jamais assez des hamsters.

– Quand j’étais externe, et qu’il fallait opérer un patient, on lui demandait sa carte de groupe sanguin. Souvent, il en avait une. Du coup, on savait ce qu’il fallait commander comme sang au cas où il ait besoin d’une transfusion.

Et puis, quand j’ai été interne, la mode est arrivée des labos qui veulent leur propre groupe et leur propre rhésus. Si on fournit une carte de groupe du labo de l’hôpital, ça va. Si c’est une carte ancienne, d’un autre hôpital, d’un autre hamster, d’une autre ville, on ne veut pas prendre le risque de transfuser avec ça et on réclame son propre joli petit groupe.

Si vous avez une carte de groupe soigneusement rangée dans votre porte-feuille parce qu’on vous a dit dans des temps lointains de la garder à vie, vous pouvez la jeter et économiser de la place pour votre carte d’adhésion à la FNAC.

– Quand vous donnez votre sang, on fait des tas d’examens dessus. Le groupe, le rhésus, les sérologies du sida et des hépatites, entre autres. Mais ce n’est pas officiel. Question de hamsters. Ca ne vaut pas pour une vraie carte de groupe. Il faut la refaire.

Et les sérologies, il faut les refaire aussi. On ne mélange pas les torchons du don du sang avec les jolies serviettes de l’hôpital.

– A l’hôpital, si vous voulez un ionogramme, vous écrivez « iono » sur le bon de prescription. L’infirmière coche « iono » sur le bon de laboratoire.

« Iono » qui inclut également « ASAT, ALAT, bilirubine totale, bilirubine directe, PAL, réserve alcaline, glycémie, CRP, urée, créat, lipases, amylases, gamma GT, magnésium » sur le bon du labo.

De la même façon, si vous demandez une TSH, vous aurez en prime la T3L et la T4L qui ne servent à rien dans ce cas-là, que vous n’avez pas demandées et dont vous n’avez rien à faire. Parfois, vous écoperez en prime d’un FSH et d’un LH, comme ça, pouf. Parce que « TSH » correspond au code « HDIZS » sur le bon de labo, qui comprend tous les autres dosages.

Et je passe sur les risques médicaux qui déferlent quand vous tombez sur une anomalie anecdotique d’un bilan injustifié.

– A l’hôpital, si on est vendredi 14h quand le médecin demande un examen, vous aurez votre examen lundi matin, au mieux. Et vous resterez hospitalisé vendredi, samedi et dimanche, pour regarder motus à la télé et pour manger des brocolis sans sel, pour attendre lundi, à 9 238 839 201 francs la journée d’hospitalisation.

– Si vous êtes hospitalisé en réanimation dans les suites d’une opération, et qu’aucune place ne se libère en service d’hospitalisation traditionnelle, parce qu’on est vendredi et que tous les patients doivent avoir un examen lundi matin, vous resterez hospitalisé en réanimation à dix fois plus cher la chambre en attendant lundi.

– Si vous avez une jambe cassée, on vous commandera une ambulance pour rentrer chez vous. Parce que les taxis ne veulent pas se déplacer et parce que les VSL n’existent pas.

Et dans les cascades de ruisseaux, je me noie.

Colle.

16 avril, 2008

De garde à la maternité.

J’assure les « urgences gynéco ».

22H30, examen clinique d’une jeune femme qui vient pour un problème que j’ai oublié.

C’est presque son premier examen gynéco, et c’est presque mon premier examen gynéco.

Toucher vaginal. Aloooors… Bon, le col. Ok, il a l’air bien, ça fait pas mal dans le cul de sac de droite, et si je vais dans le cul de sac de gauche… Bin merde, le col. Bon, ok, il a toujours l’air bien. Alors je reprends à gauche, et… Attends, je suis perdue. Bon, je reviens sur mes pas, je tourne à droite, je passe le col, je suis la gauche, je… Bordel ! Le col !

Je comprends rien à ce qui se passe sous mes doigts.

Je prends le spéculum, j’engage, j’écarte les lames, je vois le col, ok. Je repositionne, je vise à côté, j’écarte les lames, et je vois le col. Bon.

Allo Houston ?

J’appelle mon chef de clinique depuis le couloir.

« Oui, écoute, excuse moi de te déranger, mais je comprends rien à mon examen, là, j’ai l’impression que la dame a deux cols. »

Et les vrais problèmes commencent. Quand-même, d’accord, je suis jeune interne, mais je devrais avoir suffisamment de bouteille pour savoir ce qui est une urgence ou pas. Et là, c’est pas une urgence ! Ce serait une urgence, ce serait normal que j’appelle mon chef, mais là, c’est de la consultation, et c’est pas une urgence, et je vais pas commencer à le déranger à une heure pareille si c’est pas une urgence.

Ok, garçon. Non, certes, je sais bien que le potentiel deuxième col de la dame ne va pas exploser dans trois minutes si je ne coupe pas le fil bleu. Mais quand même, j’en fais quoi, moi, de cette non-urgence ?

J’écris quoi dans le dossier, qui sera ressorti par d’autres médecins lors de futurs examens ?

J’écris : « TV : normal » ?? J’écris « TV : je crois qu’elle a deux cols mais je suis pas sûre » ?

Et à la dame, je lui dis quoi ??

« Bon, écoutez madame, ne paniquez pas, hein, je crois que vous avez deux cols de l’utérus, mais c’est pas une urgence, hein. Pis en plus c’est même pas sûr. On verra ça au calme tranquillement lors de votre prochain rendez-vous avec un vrai gynéco. Et d’ici là, ne vous faites pas de soucis, rien de grave, dormez sur votre oreille »…

Mon chef a quand même fini par se déplacer, et la dame avait bien deux cols.

Mais c’était pas une urgence.

Toc toc toc (Cheptel, suite)

22 mars, 2008

Donc, on est sept.

Et aujourd’hui, un gentil chef vient nous chercher sans sembler se désespérer plus que ça qu’on soit mardi.

Il va nous faire écouter les poumons de M Martin, qui a 80 ans, et des sous-crépitants très représentatifs du monde hospitalier.

On arrive en troupeau dans la chambre, le chef nous présente et demande au patient s’il peut nous faire écouter ses poumons. Il accepte bien volontiers, il dit que s’il peut servir à quelque chose et qu’il faut bien former la nouvelle génération. Sourire.

On se relaie donc autour de M Martin.

Deux pour l’aider à se tenir assis, deux qui écoutent ; les stéthoscopes se croisent sur les champs pulmonaires hospitaliers.

Mes collègues passent, posent le stétho, froncent les sourcils, puis leurs visages s’éclairent et ils font oui de la tête silencieusement au chef de service.

A la fin du deuxième passage, même si on l’aide à se tenir, M Martin commence à accuser un peu le coup, ça lui fait mal d’être assis.

C’est mon tour.

Je pose le stétho.

Poser le stétho. Je pose le stétho, là, voilà. Et puis en face, bien symétrique, comme on m’a appris. Et puis je descends. Un coup à gauche, un coup à droite, bien symétrique.

Bon, j’entends rien. Il respire, quoi, ça fait un bruit de respiration, mais voilà.

J’entends rien j’entends rien, mais pourquoi j’entends rien ?

Bon, prends l’air concentrée. Tu fronces les sourcils comme les autres. Mais qu’est ce qu’ils ont entendu, les autres ??

Bordel, mais pourquoi de nom de dieu j’entends rien ?

Fronce les sourcils, fronce !

Ca fait combien de temps que j’écoute, là ? Il va nous crever dans les bras si ça continue.

A gauche, à droite, à gauche, j’entends rien j’entends rien j’entends rien.

Et merde, et l’autre d’en face qui fait oui de la tête, il a entendu ce salaud. Qu’est ce que je fais ? Qu’est ce que je fais ? Je vais quand même pas rester là pour le tour d’après !

Mon visage s’éclaire et je fais oui de la tête en regardant le chef de service. Bien droit dans ses yeux. Toc. Dans les miens, je mets tout ce que je peux d’illumination et de reconnaissante compréhension. Dans mes yeux, j’affiche en majuscules : « Ah ah ! C’est donc ça un sous-crépitant ! »

Hin hin.

Et c’est comme ça à chaque fois, pendant longtemps. A force, on anticipe, et le disque se met en route avant même qu’on ait commencé.

Je vais rien entendre je vais rien entendre je vais rien entendre.

On apprend à faire avec les questions des chefs. On noie le poisson, on esquive, on anguille.

Bien forcé…

– « Aloooors ? Qu’est ce que tu en penses ? »

Bin écoute j’en pense que ce monsieur n’a pas de coeur, et qu’il me fixe en souriant, alors c’est louche quand même. J’en pense que s’il fallait écouter ce que j’entends, le seul conseil sensé que j’aurais à donner serait de partir de cette chambre en courant et de chercher ce qu’on a comme crucifix.

Et puis un jour…

Bon, inspiration, expiration, c’est bien, ça, bravo monsieur, bravo mes oreilles. A droite maintenant… Oh merde et voilà, ça recommence, comme d’hab, j’entends rien. J’entends ENCORE rien ! Et puis vraiment RIEN, hein, ce coup-ci. Mais putain mais comment on peut être aussi mauvaise ? Pourquoi un coup j’entends et un coup j’entends pas ? J’ai mal mis mon stétho ? Je suis trop bas ? Bin non, non, je suis bien au bon endroit, bien en face, pis j’entends pas. Je suis nuuuuuuuuuuuuulle. Je suis nullenullenullenulle.

– « Alooooors ? Qu’est ce que tu en penses ? »

Je pense que je vais arrêter médecine et faire dresseuse d’ours. J’en pense rien. Voilà.

Air décu du chef. « Bon, c’est pas grave. Il y avait une diminution du murmure vésiculaire à droite« .

Il y a une diminution du murmure vésiculaire à droite ???

Il y a une diminution du murmure vésiculaire à droite !!!

C’est ça qu’y fallait entendre ! Y fallait entendre qu’y fallait pas entendre ! J’ai entendu qu’on entendait pas à droite !!! Mais c’est ça ?? C’est tout ? Y suffit d’écouter en fait ?

Bin voui, c’est tout, il suffit d’écouter. Et de penser à écouter ce qu’on écoute. Et pas à froncer les sourcils. S’ouvrir à la sensation, mettre ses pensées dans ses oreilles et pas sur un disque rayé.

Et après, croire ce qu’on entend.

Fastoche.

Et c’est la même chose pour plein de trucs. Arrêter d’essayer d’avoir l’air d’un pro et d’imiter l’interne en chiiiiruuuuurgiiiiiie qui fait rouler ses doigts sur le ventre, et essayer de se concentrer sur ce qu’on sent au bout de ses doigts, par exemple.

Après, une fois l’illumination arrivée, faut pas croire, ça repart parfois.

Parce qu’on n’a jamais entendu un truc pareil. Parce qu’on pense à autre chose. Parce qu’on se demande tout en écoutant si il va falloir un scanner abdo. Parce que c’est dur, de rester concentré tout le temps.

Et puis aussi parce que la machine humaine et ses transmetteurs ne sont pas infailibles.

J’ai eu un chef, en pédiatrie, qui entendait des crépitants dans les poumons de tous les bébés. Tous. Ou quasi, allez.

Au début j’ai encore cru que c’était moi qui n’entendais pas.

Ensuite, je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule.

Sur les dossiers, c’était rigolo : lundi, tour du chef : crépitants crépitants crépitants crépitants.

Mardi, tour d’un autre : auscultation normale auscultation normale auscultation normale auscultation normale.

Aujourd’hui encore, je ne sais pas si ce type était Jeanne d’Arc ou the Sentinel.

Parce que oui, on peut être mis sous antibios un lundi alors que le chef du mardi n’aurait pas fait la même chose.

C’est ça aussi, la découverte du monde hospitalier.

DTS

14 février, 2008

Dans plusieurs services où je suis passée, les femmes étaient appelées par leur nom de jeune fille.

Toutes. Jeunes, vieilles, veuves, mariées, démentes, pas démentes.

Sur les étiquettes, sur la chambre, sur les dossiers, partout, le nomdejeunefille. Sauf dans la partie A1 du dossier, en haut à gauche du feuillet bleu des renseigements administratifs.

A force, on finissait par authentiquement oublier que les dames avaient possiblement un autre nom d’usage.

Quand j’ai demandé pourquoi, on m’a répondu que c’était parce que c’était le nom qui sortait en premier dans le dossier informatique, et que d’ailleurs ça permettait d’éviter les confusions si deux dames avaient le même nom d’épouse…. (Ah. Parce que donc, deux dames avec le même nomdejeunefille, ça se peut pas. C’est bon à savoir.)

Bref.

Déjà, il faut bien dire que ça mettait un peu de piment dans la monotonie ambiante. Ca donnait lieu à des situations rigolotes comme tout.

Quand la dame se présentait par son nom, on ne savait plus qui elle était.

Quand quelqu’un nous demandait au téléphone à joindre Mme X, ou à avoir de ses nouvelles, on lui soutenait que « Ah mais non, on n’a aucune Mme X dans notre service, ou alors elle est sortie« , et les gens raccrochaient en se demandant où avait bien pu disparaître leur tante / amie / voisine.

Quand on finissait par réaliser qu’on parlait peut-être seulement deux langues différentes, et qu’on demandait le nom de jeune fille de la personne désirée, et que les gens ne savaient pas, parce que c’était seulement leur voisine, il fallait qu’ils rappellent le standard, pour avoir les admissions, pour demander le nomdejeunefille de madame nomd’épouse et qu’ils rappellent le service après.

C’était rigolo comme tout.

Et ensuite, surtout, c’est le genre de détail idiot que peut-être je dramatise, mais je reste intimement convaincue que c’est foutre un sacré coup de pied au cul de toutes celles qui sont déjà sur la douce pente de la folie.

Les femmes de quatre-vingt-dix ans, en 2007, sont toujours fragiles, souvent un peu démentes, souvent mariées depuis soixante ans, souvent veuves.

Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d’une femme démente, ou d’une pas-encore-tout-à-fait, qui est en train d’hésiter entre récupérer toute sa tête ou se laisser glisser dans l’Alzheimer.

Je sais encore moins ce qui se passe dans sa tête quand elle s’entend appeler par un nom qu’elle n’a pas entendu depuis soixante ans.

Peut-être qu’elle croit qu’elle est sa mère.

Peut-être qu’elle croit qu’elle est sa soeur.

Peut-être qu’elle croit qu’elle a dix ans quand elle a été hospitalisée pour sa tuberculose.

Peut-être qu’elle ne sait plus où elle est, qui elle est et quand on est.

En tout cas, je ne vois pas du tout en quoi ça peut l’aider à se raccrocher à la réalité du ici et du maintenant qui est déjà en train de glisser doucement entre ses doigts.

Il y a quelques années, quand ma grand-mère a failli mourir d’un anévrisme de l’aorte à deux doigts de lâcher, elle s’est réveillée de son opération toute confuse, et on ne savait pas si elle allait récupérer sa tête ou non. Elle entendait des enfants rire dans le couloir, elle se croyait en colonie de vacances (elle a la confusion sympa, ma grand-mère), elle répondait à côté de la plaque, elle nous reconnaissait à peine.

Elle a récupéré comme un miracle.

Elle était dans un hôpital où j’étais déjà passée, et où je savais que le système informatique trouvait que les nomsdejeunesfilles étaient vachement plus pertinents à utiliser que les nomsd’épouse.

Je lui ai demandé comment elle avait vécu l’expérience.

Elle a cru que l’infirmière se présentait, elle.

Elle s’est demandé qui ça pouvait bien être, cette femme qui avait le même nom qu’elle. Elle a cherché si c’était une petite-cousine ou une nièce. Elle n’a jamais compris qu’on lui parlait à elle. Alors forcément, elle n’a jamais répondu quand on lui parlait.